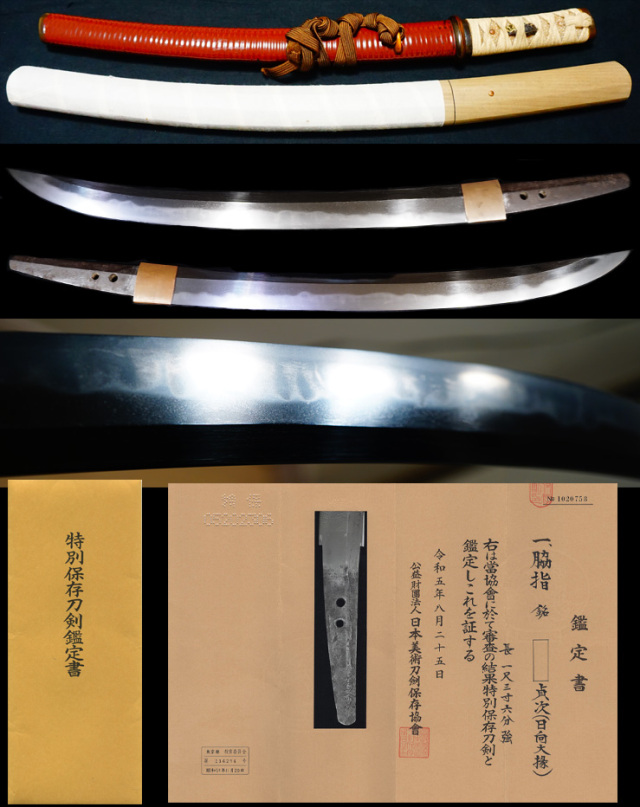

銘文『貞次』 種別 脇差 長さ 41.3センチ 反り 1.4センチ 元幅36ミリ 元重9ミリ 刀身583グラム (すべて約です) 東京都教育委員会

初代越前康継の門人日向大掾貞次で豪華な拵えも付き非常に豪壮な姿であり、明らかなる注文打ちの一振りです。

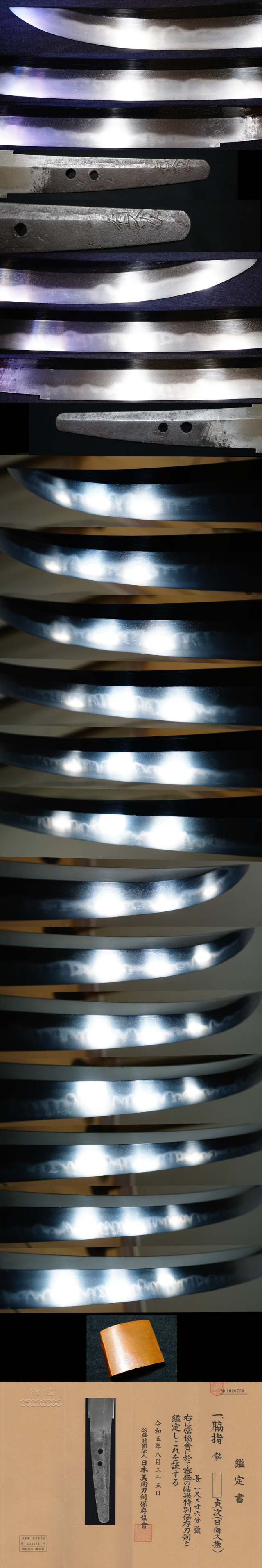

虎徹を見るような上品なる地肌であり、互の目乱れにたっぷりと付いた沸、ほつれ絡んで刃中は明るく冴え働きは、見事でライトにあてない状態でも半端ではない働きを見ることができ、まさに本工の魅せる最高傑作と云えるこの上なき出来です。

貞次は初代越前康継の門人で師と同様に本多飛騨守成重の佩刀を作刀し切れ味が優れ、武士が信頼を置く刀を鍛えた実力者であったことが知られております。